Non è esagerato affermare che negli ultimi anni Murakami Haruki sia divenuto il maggior rappresentante della letteratura giapponese in Occidente, con i suoi libri tradotti in oltre 50 lingue e milioni di copie vendute. Il Giappone di Murakami Haruki è lontano dagli stereotipi e tutto da scoprire.

Quello che potrebbe stupire è invece il fatto che in Giappone non sia particolarmente acclamato dai circoli letterari, i quali per la maggior parte gli criticano il fatto di essere “poco giapponese”, di non avere un’identità culturale definita, e addirittura di aver portato la letteratura moderna giapponese ad un punto morto.

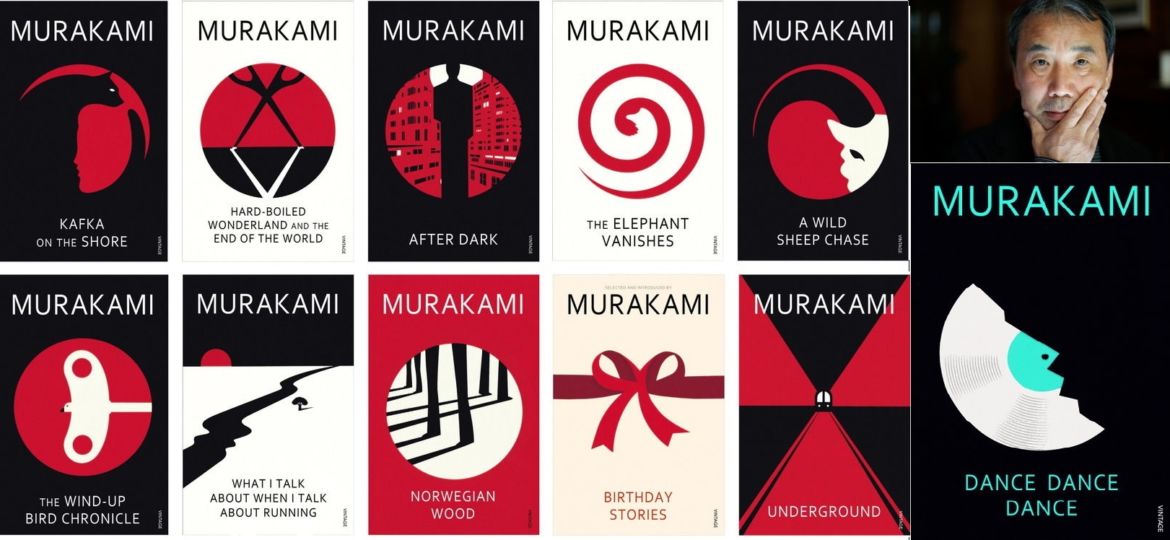

L’influenza dell’Occidente nelle opere di Murakami è innegabile: due dei suoi romanzi più acclamati, “Norwegian Wood” e “1Q84” sono rispettivamente un tributo a una celebre canzone dei Beatles e al libro “1984” di George Orwell (1903-1950), e tutte le sue opere vedono la presenza di numerosi elementi occidentali come il jazz, la musica classica, la cucina e così via.

Anche uno dei protagonisti del suo ultimo romanzo “L’Assassinio del commendatore“, Menshiki, è un omaggio al “Grande Gatsby” di Francis Scott Fitzgerald (1896-1940), che Murakami sogna di poter un giorno tradurre dall’inglese al giapponese.

Stile letterario

Tuttavia, è altrettanto innegabile la presenza costante del Giappone e della cultura giapponese, specialmente nelle opere a stampo maggiormente surrealista come “L’uccello che girava le viti del mondo“, “Nel segno della pecora” e “Kafka sulla spiaggia”, per citarne alcuni. Qui i protagonisti sono degli outsiders, degli individui che si muovono all’interno della società giapponese con difficoltà cercando il loro posto in quel mondo e finendo poi con il cadere in mondi paralleli e misteriosi all’interno dei quali imparano a conoscersi e ad accettarsi per poi tornare alla realtà, a quella stessa società giapponese nella quale grazie alla loro esperienza riescono ora ad orientarsi e ad inserirsi senza doversi piegare a compromessi, proprio come lo stesso autore.

Altro tema presente in quasi tutte le sue opere è quello della memoria. In “Kafka sulla spiaggia” i due protagonisti, pur muovendosi su linee narrative differenti, sono legati tra loro proprio dalla volontà di ricostruire il proprio passato, senza il quale una persona non può sentirsi completa. Il protagonista de “L’Assassinio del commendatore” indaga sul passato del vecchio occupante della casa in cui si è appena trasferito in seguito al divorzio con la moglie, un pittore famoso appartenente alla corrente nihonga, per poter comprendere gli strani avvenimenti che sta vivendo. Lo stesso Murakami conferma l’importanza che riveste per lui la memoria in “1Q84“, in cui il protagonista maschile Tengo afferma che “La nostra memoria è composta da una combinazione di memoria individuale e memoria collettiva. Le due sono strettamente intrecciate. Quando questa viene rubata, o riscritta, non siamo più in grado di sapere chi siamo”.

Murakami evidenzia come la conoscenza della storia, collettiva e individuale, ci fornisca la capacità di comprendere noi stessi e, attraverso questa comprensione, di poterci affermare come individui che esistono anche esternamente al sistema.

Questa necessità di trovare un’identità in quella che Murakami chiama una “società capitalistica avanzata”, che scoraggia l’individualismo, come quella giapponese, e i disagi interiori dei protagonisti dei suoi romanzi dovuti alla loro incapacità di piegarsi alle rigide regole imposte da essa, sono senza dubbio tematiche inerenti, per l’appunto, il Giappone, semplicemente espresse con uno stile narrativo facilmente accessibile anche ai lettori internazionali.

Il linguaggio usato da Murakami

Anche nella scelta del linguaggio Murakami realizza un’interessante commistione tra Occidente e Oriente. Lo stesso autore racconta di come nell’approcciarsi per la prima volta alla scrittura avesse riscontrato difficoltà nell’esprimere con chiarezza ciò che sentiva, e che per sbloccarsi scrisse l’incipit del suo primo romanzo in inglese, scoprendo come la limitatezza dei vocaboli da lui conosciuti in quella lingua lo obbligasse ad esprimersi in modo semplice e conciso. Dopodiché ritradusse in giapponese dall’inglese ciò che aveva scritto andando a creare quel linguaggio diretto e incisivo che è divenuto caratteristico delle sue opere.

Lo stesso stile di scrittura di Murakami è dunque frutto di una mescolanza e, come i protagonisti dei suoi racconti viaggiano spesso da una dimensione della realtà all’altra, così anche la sua scrittura passa da una dimensione linguistica all’altra.

Scrittori tra Oriente e Occidente

Tuttavia, sebbene questa scelta stilistica potrebbe in qualche modo fornire una prova a sostegno di chi lo accusa di possedere una scarsa identità giapponese, è opportuno ricordare, come fa lo studioso Motoyuki Shibata, che Murakami non è il primo autore giapponese ad utilizzare un simile espediente; Futabatei Shimei (1864-1909), uno studioso di letteratura russa che tentò di scrivere il primo romanzo moderno giapponese “Ukigumo” (nuvole fluttuanti), compose alcune pagine in russo per poi ritradurle in giapponese fornendo una forte spinta innovativa alla letteratura giapponese moderna.

Futabatei non è l’unico celebre connazionale con il quale Murakami ha dei punti in comune. I temi della doppia identità e del dualismo tra Oriente e Occidente sono stati affrontati molto prima di lui da Tanizaki Jun’Ichiro (1886-1965), mentre Mishima Yukio (1925-1970) nella sua tetralogia “Il mare della fertilità” utilizza la distorsione di piani temporali come struttura narrativa dell’opera.

Il Giappone di Murakami Haruki

Alla luce di questi fatti è evidente quanto Murakami Haruki sia effettivamente legato non solo alla tradizione letteraria occidentale, dalla quale è stato certamente influenzato, ma anche e soprattutto da quella giapponese. E la fortuna delle sue opere è probabilmente dovuta anche a questa capacità di stare nel mezzo, di creare un ponte tra due realtà apparentemente opposte tra loro, proprio come quelle tra le quali si muovono i protagonisti dei suoi romanzi. Murakami è il rappresentante della letteratura di un nuovo Giappone, che è andata a sfumare quella che un tempo era la netta linea di distinzione tra jun bungaku (letteratura pura, alta, destinata a pochi) e taishu bungaku (letteratura popolare); una forma di letteratura più “globalizzata” che si focalizza su tematiche concrete e rappresentative della società giapponese moderna e delle sue problematiche.

FONTI

Matthew C. Strecher, Magical Realism and the Search for Identity in the Fiction of Murakami Haruki, in “Journal of Japanese Studies”, vol. 25, n. 2, summer 1999, pp. 263-298

Rebecca Suter, The Japanization of Modernity: Murakami Haruki Between Japan and the United States.

Sito Web Le Parole e le Cose – Il Giappone di Murakami Haruki.

Approfondimenti sulla letteratura di Murakami Haruki e il Giappone.